ご質問があればお気軽にどうぞ

If you have any questions, feel free to ask.

巷では様々な腰痛の原因が語られています。

カイロプラクティックの臨床を15年以上行ってきてわかったのは、個々の情報の多くは腰痛の原因として真実だといえるし、嘘であるとも言えます。

その「真実でもあり嘘でもある」を立ち位置に腰痛の原因を探っていきましょう。

さて、最近ではエビデンスに基づいた治療法が各疾患に対して行われており、効果の上がらない治療法は特に保険適応治療では淘汰されてきています。

もちろん腰痛の原因を考える上でも重要な事です。

カイロプラクティックは日本では保険治療にならないのですが、法制化された国々ではカイロプラクティック・アジャストメント(骨盤や背骨の矯正)が急性腰痛や慢性腰痛に対して日々行われています。

これはカイロプラクティックが腰痛に効果があることが大規模調査で明らかになっているからです。理由は骨盤や背骨の関節機能不全も腰痛の原因の一つだからです。

ではカイロプラクティックのアジャストメントだけで全ての腰痛に対応できるかと問われれば答えは「No!」です。

カイロプラクティックが法制化された国でも腰痛患者は減っておらず財政を圧迫しています。また臨床経験からも言えることです。

え?腕が悪いからって? 私も当時はそう考えたこともあり自責の念にかられましたが、腰痛に対するカイロプラクティックの推奨度は研究にもよりますがB~D。効かない症例も多く報告されています。

経験上、またエビデンスを基に考えると、腰痛の原因はいろいろな要因が組み合わさっているので、「腰痛の原因はコレ」という風にひとつに特定しない方が良いということです。

このページでは、これまで語られてきた腰痛の原因、例えば椎間板、骨盤のズレ、老化、腰への負担、筋膜、ストレス、脳、鬱、炎症、肥満などをエビデンスと臨床経験から分かったことを、なるべく解りやすく解説していきます。

このページの1部分でも、腰痛をわずらっている方やコメディカルを含めた医療関係者の方の参考になれば幸いです。

2018年 3大医学誌の1つランセットに腰痛のリスクが高まる要因、慢性化しやすい要因が解説されています。

肉体的に過酷な仕事、肉体的および精神的にもキツイ時、あるいは喫煙者、または肥満の人は、腰痛を報告するリスクが最も高い。

そして腰痛初期の激烈な痛み、心理的苦痛、腰痛以外にも複数身体の痛みがある場合は、腰痛が永続化しやすい特徴がある。

Hartvigsen J, Hancock MJ, Kongsted A, Louw Q, Ferreira ML, Genevay S, Hoy D, Karppinen J, Pransky G, Sieper J, Smeets RJ, Underwood M; Lancet Low Back Pain Series Working Group. What low back pain is and why we need to pay attention. Lancet. 2018 Jun 9;391(10137):2356-2367. doi: 10.1016/S0140-6736(18)30480-X. Epub 2018 Mar 21. PMID: 29573870.

腰痛の原因は現在では腰の筋肉などの組織学的な観点よりは、社会学的、心理学的な要因でカテゴライズして説明することが主流です。

この論文に要約されるのですが、ではなぜそうなのかという観点でネット上で見られる腰痛の原因をそれぞれ見ていきましょう。

最近、日本でも腰痛の原因はストレスであることがメディアでも取り上げられるようになってきました。上記のランセットの報告にもあるように、精神的にもキツイ時に腰痛を報告するリスクが高いのがわかります。

主要各国の腰痛ガイドラインにも「ストレスマネージメントが大切」ということで、特に初診時にストレスの有無を質問することの重要性が挙げられています。

例えばオーストラリアの疫学研究によると、

腰痛発症率は30代が最も高く、全体の有病率は60~65歳まで増加するがその後徐々に減少する。

危険因子として低学歴・ストレス・不安・抑うつ・仕事への不満、職場の社会的支援が乏しいなど。

とあります。

低学歴の方は肉体労働で生計を立てている事も多く、社会的支援はホワイトカラーと比べ少ないため繁忙期には肉体的、精神的ストレスが増えて腰痛を発症するリスクが高いかもしれません。

精神的ストレスのみに着目してみると

2007年のアメリカ疼痛学会による報告(別サイトへ移動)では三環系抗うつ薬(初期の抗うつ薬)も慢性腰痛治療に推奨されています。現在では日本の腰痛診療ガイドラインにも抗うつ薬は挙げられいます。

これには賛否両論ありますが、ストレスによる抑鬱、不安も腰痛の原因であるからです。

この部分は誤解されがちな部分だとおもいますのでカイロプラクターである私の意見を補足しておきます。

「鬱なら脳が原因」と捉えるのは問題が残ります。大なり小なり肉体的問題、肉体的機能不全があります。腰痛がある人は「痛み」を身体で表現しています。痛みが出る動作を行いそれを「脳が拡大解釈している」とも言えるのです。心理学的には身体表現性疼痛といいます。

その理由は、腰部の筋肉、関節の静的、動的触診を行えば何等かの不具合がほとんどの場合見つかりますし、リハビリ的に痛み回避動作を学習できれば、その部位に痛みを表現しなくても済むようになるからです。

この心理的な要因、ストレスや抑うつ、不安というのは腰痛診療ガイドラインに掲げられていますので、見過ごせない部分です。

またストレスは慢性腰痛へ移行する原因の一つでもあります。

抗うつ薬を処方されている方は、カイロ業界では「筋肉の質が変化する」「後頭下筋群がネチっとしている」と話す先生が数多くいます。

薬の直接的な副作用なのか、お薬の作用で「脳だけ満足させた状態」にするので、本来筋肉運動によって出される快楽物質を運動しなくて享受できる結果なのか?の因果関係はわかりませんが筋肉の質の変化もあります。

心理的要因が何故腰痛を引き起こすのかが、ピンとこない方も読み進めていくと分かります。

ドイツでの生きた人間の筋膜研究では、ストレス環境下では筋膜が直接、痛み物質を放出することを発見しました。ですから急性腰痛の場合ストレスは筋膜の痛みに直結するケースもあります。

40歳代以上のぎっくり腰に臨床でよく使う説明に

と伝えます。

朝起きたら何もしていないのに腰が痛くなって来たというような方などがそうです。

急性腰痛と違い、慢性腰痛の場合はストレスが脳の扁桃体を刺激し続けるため不安、抑鬱になるため痛みを拡大解釈するのに関与する割合が大きいようです。

ですからストレスマネージメントは急性腰痛の場合においても亜急性期(1-3ヶ月)や慢性期(3-6ヶ月以上)の腰痛においても必要だと考えられています。

患者さんの中には、ストレス耐性が高くその自覚がない方、レジリエンスが一時的に低下している方、疲労が極度に達している方など現状もさまざまであり、問診やコミュニケーションの中で確認していく必要があるのです。

最新の研究では腰痛は「全身性の微細な炎症」があるそうです。慢性炎症がさまざまな疾患の背景にあると言われる時代ですが、慢性腰痛もその一つ。

脂肪組織は肥大をすると腫瘍壊死因子-α(TNF),インターロイキン6(IL-6)、インターロイキン1β(IL-1β)などの炎症誘発性サイトカインの産生増大とをするようです。

可能性としてですが、この脂肪組織が慢性微細炎症の枠組みを作っているかもしれません。

また肥満者は高濃度のCRP(C反応性たんぱく質)を示します。この高濃度CRPは先述のIL-6に反応して肝臓で産生される急性期の炎症マーカーです。

みなさんも健康診断で耳にするCRPはこのような炎症誘発機能の他に、炎症そのものと、組織損傷に敏感に反応する全身性のマーカーとして良く知られています。怪我や負傷した時にもCRPは上がります。

この炎症マーカーで使われているCRPが、腰痛などの筋骨格系の痛み感覚の活性化に関与する可能性がある。

高いCRPレベルと肥満を組み合わせると、腰痛を報告する確率は2.87倍に増加する。

(Briggs et al.2013) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5931150/#b6-jer-14-2-168

この微細な全身性の炎症が何故起こっているのかは不明ですが、最近では鬱病の方にも炎症があり、あらゆる疾患が炎症と関連していることも指摘されてきています。

おそらく前述のストレスも様々な意味で炎症と関わってはいるでしょう。微細な炎症が原因か結果かは、今後の研究結果を待ちたいところです。

ただしCRP単体では急性、慢性腰痛の両方の指標にならないことも解っている。あからさまな炎症が起きているわけではない。急性腰痛および慢性腰痛の患者の長期経過を評価する際に主要な臨床的関連性を持たない。

Stürmer T, Raum E, Buchner M, Gebhardt K, Schiltenwolf M, Richter W, Brenner H. Pain and high sensitivity C reactive protein in patients with chronic low back pain and acute sciatic pain. Ann Rheum Dis. 2005 Jun;64(6):921-5. doi: 10.1136/ard.2004.027045. PMID: 15897311; PMCID: PMC1755532.

急性腰痛、慢性腰痛ともに非ステロイド性抗炎症薬が第一選択肢の1つになっているのは、微細な炎症が指摘される以前から処方されていますが、作用機序としては、このことからかもしれません。

カイロプラクティックを名乗る所や整体院のホームページを見ていると「骨盤のズレ」が腰痛の原因と言われています。この骨盤のズレが腰痛の原因なのでしょうか?

先ずカイロプラクティックの立場から言えることは、少なくともカイロプラクティック治療においては骨盤のズレを治している訳ではありません。

カイロプラクティックは関節の動きを取り戻し自然治癒力を高めるためにアジャストメントしています。

それを踏まえた上で、レントゲン上での骨盤の非対称性についてのエビデンスを上げると

腰痛患者144名と健常者138名を対象に骨盤の歪みを厳密に測定して腰痛との関連を調べた結果

どのような臨床的意義においても骨盤の非対称性と腰痛は関連していないことが判明。骨盤の歪みが腰痛の原因というのは迷信に過ぎない。

この骨盤の非対称性はアジャストメントしても対称にはならないことまで統計で出ています。

ですから骨盤のズレで腰痛にはなりません。ただし説明がどうであれ、骨盤のアジャストメントには一定の効果があります。

腰痛に対する脊椎マニピュレーション(背骨の矯正)に関する論文58件をメタ分析した結果

3週間以内に腰痛が回復する確率は50~67%だった。急性の非特異的腰痛には一時的な効果があることが判明。

この数値がなぜ60%前後なのか?これが単一要因で考えない方が良い例です。

患者さんの社会的環境がストレスフルな環境であると、職場環境、過去のトラウマ体験などもっと深刻な原因などがある場合もあります。

それらも腰痛の原因ですし、後に述べるトリガーポイント、筋筋膜の問題も併発している事も珍しくないので、それらにアプローチをしていかない限り回復に向かいません。

骨盤をアジャストメントすることで急速に回復するケースもありますが、そうでないケースも一定数あります。

また「骨盤のズレ」を原因だと信じ込んでしまうことは、再発性の腰痛の原因の一つだと考えられますので、考えなおすことをお勧めしています。

「レントゲンを撮って骨と骨の感覚が狭いですね。椎間板が潰れているので腰痛の原因は椎間板ですね。」というやり取りがあることは良く聞きます。

果たして椎間板の変形が腰痛の原因なのでしょうか?

これも一部は事実ですが、多くの場合はそうでないことが統計上で言えることです。

皆さん椎間板の摘出手術をしたけど、腰痛は残ったという話は聞いたことありますか?

なぜか?その場合は椎間板が腰痛の原因ではないからったからです。

統計的には手術の直後から1.2カ月ほどは痛みが少なくなることが知られていますが、その後はまた痛みが出てきて1-2年後には保存療法と変わらなくるなるようです。

手術を受けた患者の5~50%は、症状がまったく変わらないか、もしくはさらに悪化する脊椎手術後不全症候群(FBSS)に陥る

(Bogduk N, Med J Aust, 2004)

数値にバラツキがあるのは手術法も多種多様だからです。最近では椎間板ヘルニアの手術はラブ法が1番安全だと言われます。

それではここで、国際腰椎学会のVolvo賞(車の安全性世界一の企業が協賛している腰の骨の学会での金賞)を受賞した論文を2つ紹介します。

生活習慣が異なる一卵性双生児をMRIで比較した結果

椎間板変性は仕事やレジャーによる肉体的負担・車の運転・喫煙習慣よりも遺伝的因子の影響を強く受けている

(Battie MC. et al, Spine, 1995)

よく重いものを持ちすぎて椎間板が潰れるという情報がありますが、あれは昔の仮説です。

それでは遺伝情報で椎間板が潰れるとしたら、同じような年齢で双子は腰痛を発症するはずですが、実際にはそうではありません。

椎間板が潰れるという現象が起きるだけの事が大多数のようです。

健常者の76%に椎間板ヘルニアが、85%に椎間板変性が存在する。

手術適応になるケースは職業上の問題(仕事上のストレス・集中度・満足度・失業)と心理社会的問題(不安・抑うつ・自制心・結婚生活)

(Boos N. et al, Spine, 1995)

これまで見てきたように、健康な人にも椎間板ヘルニア、椎間板の形が変わるのはよくある、もっと言えば椎間板に異常があるほうがマジョリティです。

手術に至るのは、他の問題が関わっているのです。

椎間板の解剖学については下のA.B2つの意見があります。

一方で通常痛みに反応する自由神経終末の一部といわれているタイプⅣの関節受容器はワイク(1972)の研究によって椎間板に存在しないことも言われています。

このような解剖学的なことは解剖学者でないと実際に行えないところなので想像する以外にありません。

いずれにせよ臨床上重要なのは、上記の論文を参考にすると、腰痛が無い人の約80%に腰痛椎間板ヘルニアや腰椎椎間板変性があることから、私は椎間板自体が腰痛の原因でないことも多いという立場です。このようなヘルニアは無症候性のヘルニアと言います。

また2000年以降の各国の腰痛診療ガイドラインには「画像診断は推奨しない」と明確に打ち出されています。

みなさんがそうであるように、画像診断をしたところで腰痛の解決には向かわない、むしろ問題を長引かせることが統計上明らかだからです。

例えば2011年のアメリカ医師会が出した発表でも明確にされています。ルーチンの(腰部X線撮影、コンピュータ断層撮影[CT]、または磁気共鳴画像[MRI])は行わない方がいいということです。

このことは次の項目の「老化が腰痛の原因?」にも関わります。

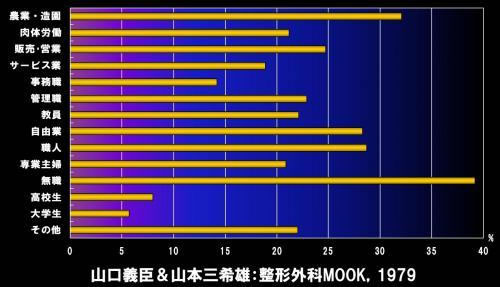

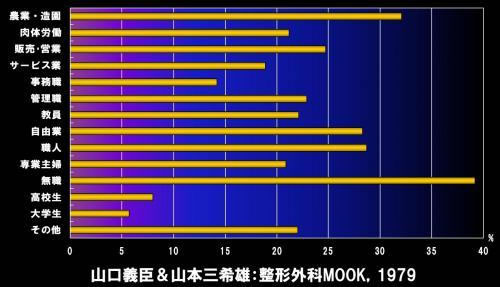

腰痛の原因は加齢という考え方もありますが、1972年の整形外科ムックによると腰痛の一番多い年代は40代だそうです。

10代20代の方からすると40代は倍生きている訳ですから老化が腰痛の原因とも言えますが、50代、60代、80代と年齢が増すにつれて腰痛は減ってくるわけですから、老化が腰痛の原因ではないということです。

ある程度年齢を重ねると腰痛くらいあって当たり前なのかも?という考え方もあるかもしれませんが、この研究から言えることは老化が腰痛の1番の原因ではないです。

2019年のメキシコの研究では、ヘルニアや脊柱管狭窄症の診断が出ている人の、組織学的研究が行われ、腰部の黄色靭帯の変化が結果的に腰椎の運動性を損なう。

Reyes-Sánchez A, García-Ramos CL, Deras-Barrientos CM, Alpizar-Aguirre A, Rosales-Olivarez LM, Pichardo-Bahena R. Ligamentum flavum in lumbar spinal stenosis, disc herniation and degenerative spondylolisthesis. An histopathological description. Acta Ortop Mex. 2019 Sep-Oct;33(5):308-313. English. PMID: 32253853.

黄色靭帯は背中の筋肉の奥にある靭帯ですが、この部分が軟骨異形成、石灰化、コラーゲン線維の断片化、嚢胞性変性、原線維の外観変化、および過細胞性といった状態にあるようです。

慢性腰痛患者の半数以上は何もしていない。その理由は『治療に満足できない』を上げています。

「慢性腰痛治療の現状と課題―患者と医師の対話の中で見えてくること―」

これは医療機関への調査なので現代の医療システムでは限界がありますし、費用や手間を考えると人生経験上腰痛治療を諦めて受け入れているのかもしれません。

ところで何故40代に一番腰痛が多いのか?

理由は40代は社会的な立場も上がり、子供も成長して心理社会的なストレスが多いからだと言われています。

腰への負担が大きいのが腰痛の原因なのでしょうか?

これも統計的には嘘になります。例えば長距離選手のように腰に負担が掛かる運動選手の腰や椎間板は丈夫にできていることが知られています。統計的にも下記のように腰への負担が腰痛の原因ではないことが言われています。

重量物の運搬・前屈み・腰をひねる・振動を伴う仕事が腰痛の危険因子とはいえない。ストレス・遺伝・幼少期の環境などの心理社会的因子も評価しなければ肉体労働と腰痛の因果関係は解明できない。

しかし現実的には運動選手や重量挙げの選手、筋肉隆々の方や引っ越し業者の方の中にも腰痛持ちの方がいらっしゃいます。

臨床上気づいたのは、必要以上に腰の筋肉に負担が掛かる背骨や骨盤の使い方をしている方は、言い方を変えると上手く身体が使えていない方は特定の部分に物理的負担が掛かっているので、あるところまで(痛みの閾値を超えるところ)筋が硬くなると腰痛を発症しているということです。

勿論発症の背景には、その時のストレス状況も腰痛の原因の一つとして見過ごせません。

ここ数年、筋膜という言葉がメディアでも散見されます。

近年の研究からも筋膜からの情報は神経よりも数百倍速く伝わるなど業界にもセンセーションが起きています。

私もかなりの部分が筋膜からだと考えていますが、筋膜さえコスっておけば腰痛が解決するかというとそうではありません。

2009年の超音波検査による筋膜研究では慢性腰痛がある方は25%以上筋膜が肥厚していると報告されています。

Ultrasound evidence of altered lumbar connective tissue structure in human subjects with chronic low back pain) https://link.springer.com/article/10.1186/1471-2474-10-151

まず筋膜の概念的なところで考えなくてはならないのは、筋膜は1枚の膜ではないということです。

例えば腰の筋膜を考えてみます。

筋膜という言葉が独り歩きして、まるで一枚のラップのような膜を連想しがちですが、筋筋膜1つとっても実に多くを説明する必要があります。

一言で言えば筋膜は何層にもなっています。

すこし専門的になりますが皮膚の下は、皮下組織とよばれ疎性結合層、膜様層、疎性結合層からなります。(浅筋膜)

その下に個々の筋肉が筋膜に包まれ、それぞれの筋肉も筋周囲膜、筋繊維も筋繊維膜に包まれています。

その深筋膜はさらに浅層、中間層、深層、浅層と中間層はそれぞれ外層、筋、内層に分かれていてるとされています。

そして筋肉は幾重にも重なっており、最深部は骨膜に裏打ちされています。

腰で考えるのなら10層以上、場所によっては20層以上ととても沢山の層に分かれています。

言い換えると赤い筋繊維以外は全部痛みを感じる要素がある筋膜です。

多くの方がイメージするのは浅筋膜という皮下組織にあたる部分の膜です。確かにこの部分が1番痛みを強く感じるのですが、もっと深い部分や筋肉のつなぎ目なども全て筋筋膜になります。

確かに皮下組織と浅筋膜の部分が一番痛みを出しやすいところと言われているので、この部分は腰痛の原因の一つだと言えます。

この部分に浮腫みが起きていないタイプの腰痛では多くの方が皮下組織、筋膜の遊びが極端に少なくなっています。

浅筋膜という腰痛の原因の一つが減らせれば、幾分腰痛が減ることは確かです。

けれども深筋膜の深層、そのさらに奥にある筋肉の浅層、深層などからも痛みは出ているので直接外部からリリースするのは極めて困難です。

ヨガやストレッチなどで全体を伸ばしたりする方法を日々行うのも大切です。この場合特定のポイントに腰痛の原因になるような筋硬結がある場合はそのこの部分は伸び先ず、周囲が代償的に伸びることが多いです。

さて問題は何故その部分の筋膜が硬くなったのか?ということではないでしょうか。

簡単に言えば「その部分を固めて使っているから」ということなのですが、腰を柔らかく使うということは簡単ではありません。

私も物腰の柔らかい男を目指していますが日々創意工夫を重ねて少しずつ柔らかくなるのを目指しています。それは腰痛の原因を減らすことでもあります。

そして筋膜が硬くなっているということは筋肉も、その筋肉で動かそうとしている腰の関節、骨盤の関節も動かなくなっています。

筋肉が動かないのに関節が動くはずありません。ですから多くの場合関節の動きをとり戻す脊椎マニピュレーションも必要ですし、そこを動かすことを憶えるためのリハビリテーションが必要です。

研究によると脳は幾つかの部分が腰痛と関連していることが明らかになっています。部分に分けてみていきましょう。

先ず脳のDLPFCという部位の不活性が慢性腰痛の原因だと新しい研究で言われています。

脳の事はまだ解っていないことも多いですが、頭の前の方にあることから、思考や創造性、ワーキングメモリー、反応抑制、行動の切り替え、プラニング、推論などの認知・実行機能、高次な情動・動機、意思決定過程などの役割を果たしているパートの一部です。

一言でいうと「人間らしさ」をつかさどる部位です。

カイロプラクティックの臨床で理解できるのは、多くの慢性腰痛患者さんは会話をしていて、創造性や思考力、行動の切り替え能力が著しく低下しています。

頭の前のほうの役割として反応抑制もありますから、腰などから上がってくる情報の抑制も関係しているのでしょう。

ですからDLPFCの機能低下、言い換えると脳の前の方の機能低下は腰痛の原因だとえます。

程度の差はありますが、腰からの不快情報の割合(腰でない場合もある)と、DLPFC不活性化の割合の兼ね合いだと言えます。

慢性腰痛が長いと脳の一部が委縮することも指摘されています。

脳だけが慢性腰痛の原因という書き方のWEBサイトも散見されますが、私は痛んでいる部位とのバランスで考えたほうが良いという立場です。

次に扁桃体(へんとうたい)とよばれる部分に注目してみましょう。

この部分は進化論に基づくと魚類からある古い部分の脳です。

もともとは外界で敵が出現した時に「逃げるか?戦うか!?」と判断をするときに反応する生命保存の判断を迫られたときに活性化する部位と言われています。いわゆる恐怖や不安です。

ここが活性化していると脳の痛みを感じる部位(特に社会的な痛み)とリンクしているため慢性腰痛の原因と言えます。

魚類から爬虫類、多くの哺乳類は外敵があらわれた時に活性化する部位ですが、進化の過程を経て霊長類ホモサピエンスは幸か不幸か言語を獲得してしまいました。

研究で解ってきたことは人間の場合は「言語」、特に否定的な言語に反応するようになりました。

例えば「北朝鮮との戦争」などという文章は不安を煽ります。このようなイメージが生まれるような言語は扁桃体を活性化させます

「一生腰痛だ」とか「腰痛が悪化したらどうしよう」というイメージ、言葉も扁桃体を活性化させます。メディアで悲惨な事件やニュースなどにさらされ続けることは腰痛の原因のひとつとも脳科学では言えます。

瞑想やマインドフルネスで腰痛が軽減するのは前述のDLPFCを含む前頭葉が活性化して扁桃体の活動を抑える命令が出されるそうです。ですから扁桃体は腰痛の原因の一つと言えます。

先述の脳にも関係しているのでしょうが、脳には着目せずに鬱という状態で考えてみましょう。

この研究は身体の痛みの研究ですから腰痛だけに限りませんが、WHO世界保健機関の研究では鬱は腰痛の原因とされています。

WHOのデータから5大陸14ヵ国のプライマリケアを受診した25,916名の患者を抽出して行なった身体症状とうつ病に関する国際的研究によれば、うつ病患者の69%が主訴として筋骨格系などの身体症状を訴えていたことが判明。

また腰痛にうつ病や不安が重なると腰痛の重症度が高いので、うつや不安にも焦点を当てていかないと腰痛の原因を除去できないことも研究で解っていることです。

腰痛の原因を探っていく上で初診時にストレスチェックや鬱っぽいかを枠組みに入れておくことは重要です。

海外の腰痛治療の枠組みにおいては常識になっていて、危険因子がイエローフラッグ、ブルーフラッグ、ブラックフラッグという呼び方をして回復が芳しくない時には腰の痛みから目を離して、職場の環境などが腰痛の原因であることに目を向けていくことが明確にチャート化して方向転換するように教育されています。

カイロプラクティックの臨床上抑うつ感が強い方には初診時の回復率が悪く、容易に中期化することが予測されます。

早期に認知後療法などの心理療法を提案することも大切だと考えています。

慢性筋骨格系疼痛・うつ病・不安障害の間には強い関連がある。精神疾患の併存は過去3ヶ月の活動障害日数と関連し、疼痛のみでは18.1日、疼痛+不安障害は32.2日、疼痛+うつ病は38日、疼痛+うつ病+不安障害は42.6日。

筋膜とも関わるのですが、トリガーポイントという筋硬結(きんこうけつ)も腰痛の原因といえます。

筋肉の塊が腰にあるということは筋膜も硬くなっている、浅筋膜の遊びも少なくなっているからです。

多くの慢性腰痛は筋肉の塊を触知する事ができます。

研究によるとトリガーポイント注射に効果は少なく、一番いいのは指で押してあげること。そこの部分の血流を改善させることが大切です。ホット&コールドで局所的に温めたり冷やしたりするのも効果がありますが、指の力の強い人に押してもらうのが一番効果的です。

トリガーポイントは腰痛の原因ではありますが、根本治療を考えた時に何故そこにトリガーポイントができたのかを考えていかない限り解決しません。また同じ場所にトリガーポイントが出来てしまうからです。

筋膜の項で説明したように、トリガーポイントを起こしている筋に関連する関節にも影響ありますし、日常生活動作のリハビリテーションをしていかない限り繰り返しトリガーポイントが同じ場所に形成されることが予測されます。

「私は腰痛持ちで…」なんて話をする方は、リハビリテーションまでしていない方だと思います。

5つの研究のメタアナリシスで、高体重と高BMIの方は2倍腰痛の可能性が高くなります。

最近の研究では、調査された肥満人口の80.6%が腰痛があり、対照的に低BMI群は腰痛有病率は60%未満でした。

現在、肥満で座りがちな人達が腰痛を発症しやすいグループを構成している。

Dario et al. (2016) (Ibrahimi-Kaçuriet al.2015) (Shiri et al.2013)

座りがちな生活様式の人が腰痛発症リスクは1.41倍高くなります。また各国の運動ガイドラインの推奨する1週間あたり150分以上の運動していない人は、腰痛が発生する可能性が1.23倍高くなります。

一方、週に1~2.5時間運動している人は、慢性腰痛になるリスクが0.一方、週に1~2.5時間運動している人は、慢性腰痛になるリスクが0.72倍になります。

あらゆる身体活動の実施は、非常に高いレベルの身体活動を除いて、腰痛の発症を保護する要素である可能性がある。

(Heneweer et al,2009)(Shiri et al,2013)https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5931150/#b26-jer-14-2-168

運動をしないし、座りがちな生活といった最低レベルの身体活動で生活している方は、激烈な痛みになるリスクが5倍も高いです。高強度の運動をする人たちは腰痛や生活困難動作がないことを強調しておきたい。

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5931150/#b55-jer-14-2-168 (Teichtahl et al., 2015)

運動をしていても腰痛になることがありますが、間違いなく活動性の低い生活は腰痛のリスクを上げるようです。

腰痛の原因は「これだ!」なんて決めつけないほうがいい。

私も含めて多くの方が単純明快な腰痛の原因を知りたいと思うところですが、腰痛の原因としては上記のような問題のバランスだとカイロプラクティック臨床を10年以上行ってきて感じていることです。

各項目共通しているのは血流が不足した場所が関係あるということです。脳活動も脳血流で予測しているからです。

普段の生活から身体を温めて血流に意識を向けておくことも重要だと思います。