ご質問があればお気軽にどうぞ

If you have any questions, feel free to ask.

まだ聞きなれない言葉かもしれませんが「生物心理社会モデル」は今までの医療モデルとは違う枠組みで患者さんの状態を捉えます。

例えば「腰が痛い」場合は患者さんは今までは骨の異常、椎間板の異常など生物学として判断できる部分だけで原因を探してきました。

しかし大規模な疫学調査で必ずしも生物の構造以上が腰痛の原因ではないことが分かってきたのです。

それは患者さんが置かれている社会環境(職場や家庭など)や、日々どのような心理状態で過ごしているかなども腰痛の大きな要因であることが分かったのです。

お身体そのものの要因だけでなく、年齢、その方の環境、どのような社会的立場かを含んだストレス要因を考え対応するモデルです。

専門的には「器質的異常(生物学的因子)と年齢や環境および社会的立場まで考慮したストレス環境(心理社会的因子)の療法を含まなければならない」ことを提唱する概念的モデルを言います。

いままでは腰の故障として考えられていた腰痛が、心、環境、社会的問題も関わっていることが多くの研究でわかってきたので、新しく考え出されたモデルです。

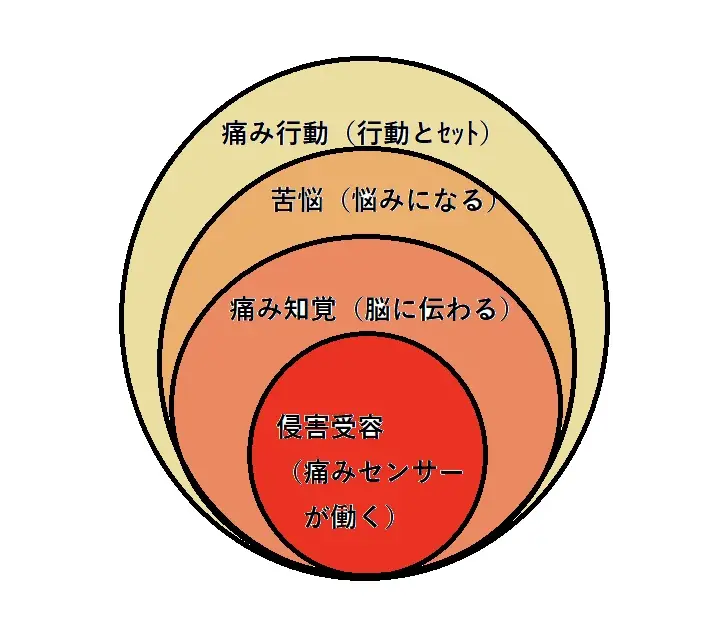

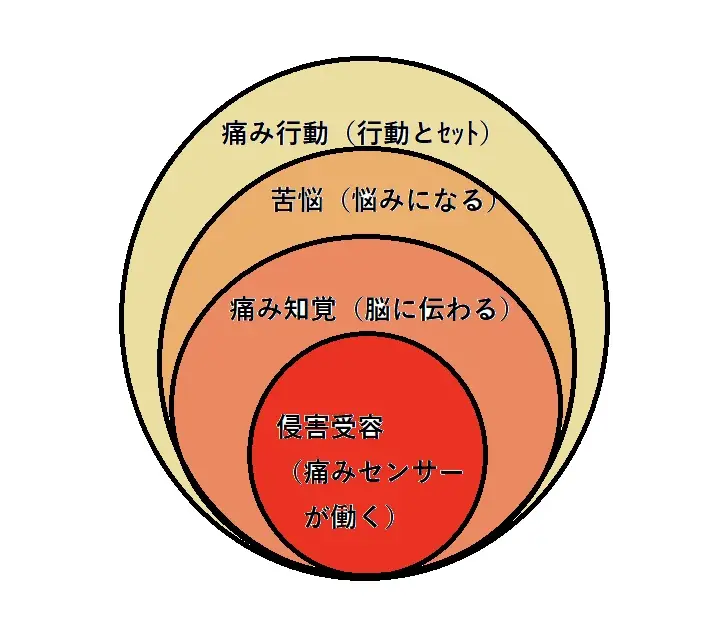

慢性痛は「痛みがある部位に原因があり、その原因がなくなれば痛みも良くなる」という古い考え方では解決できない。

このモデルで腰痛対応して10年以上になりますが、腰痛を非常によく表しているモデルです。

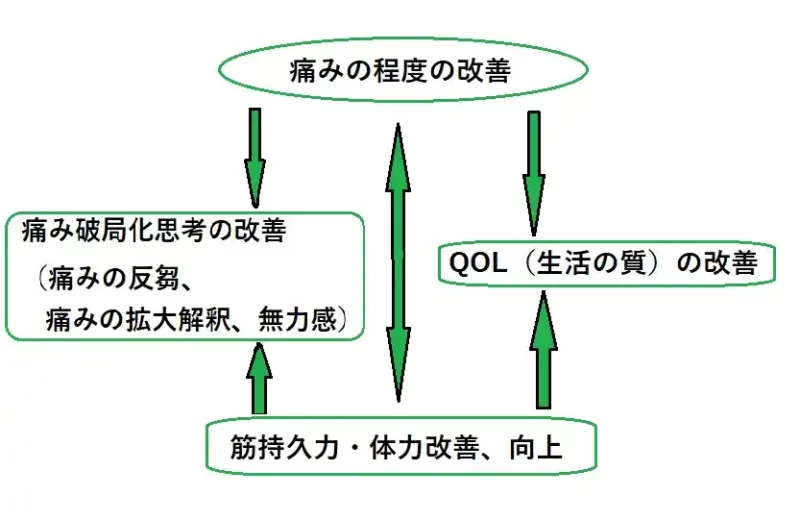

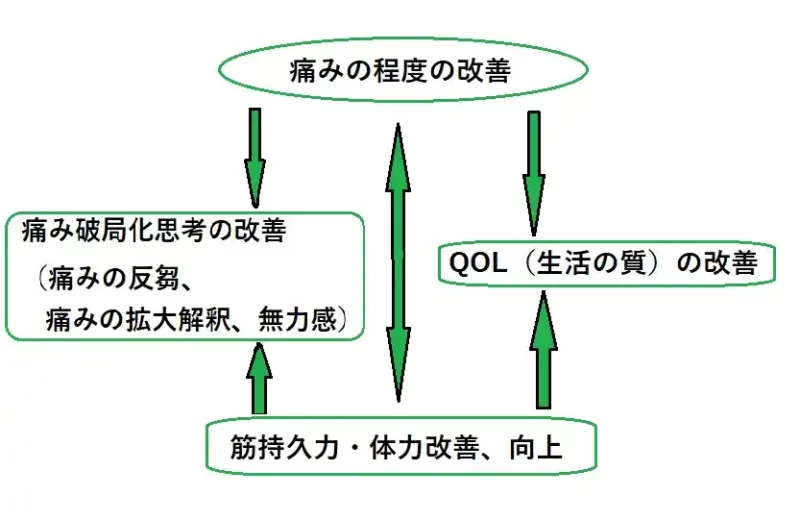

図のように慢性痛の「痛みの程度の改善」には幾つかの要因が関わりあっています。

改善は

そして低下していた生活の質(QOL=Quality of life)が向上します。

これらはどれか一つが単体で存在するというより、複雑に絡みあっておりますし、患者さんの「信念」も考慮して向き合います。

このページは腰痛など身体の痛みを中心に書いてきましたが、さまざまな疾患のモデルとしても使われてきています。

これからの医療の主流になってくる概念であると言えます。