小脳が記憶する運動で無意識でも痛む

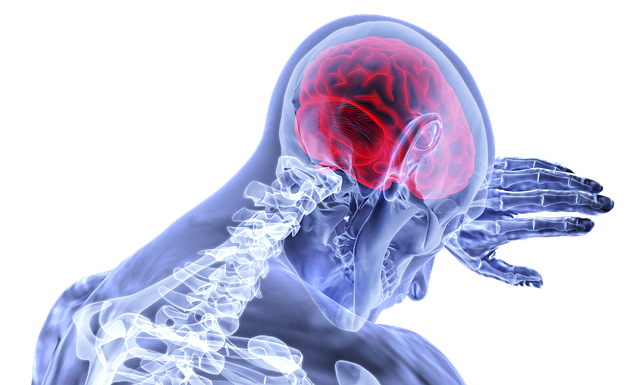

2014年2月5日に慢性腰痛患者と急性腰痛患者各七名の脳血流を比較研究した論文がJournal of Orthopaedic Science誌オンラインに掲載された。

慢性腰痛患者は前頭前野の血流が低下していることと、小脳の血流が有意に増加している

面白い研究です。このことは何を表しているのでしょうか?考えていきましょう。

前頭前野の血流低下の意味

前頭前野は他の生物と比べて人類が最も発達してる部位の一つです。

つまり

イメージしたり何かを作り出したり、創造したり計算したりと人間らしい、他の生物にはできない行動をするときに活発に使う部位です。

この部分の血流が減ることは何かを考えたり、創造したり、新しいことをやっていく意欲、能力が低下することを意味します。

小脳血流増加を考える

代わりに運動をおもにコントロールする小脳の血流が増えていたということ。

研究からは慢性腰痛患者では、前頭前野の機能障害が、小脳でコントロールされている無意識の疼痛行動の出現につながっている可能性が示唆されたとしている。

ここがポイントです。小脳は運動をコントロールしている場所です。

その小脳がわざわざ痛い動きをするように指令していると考えられるのです。

このポイントは慢性腰痛の方は痛みが取れて来た時に理解ができます。本人は気づいていないことも多いのですが、生活の一部になっている方が殆どです。

例えばなんですが、かがむ時に毎回痛みを出す動きをする。ご本人にとっては自然なことでサラリと痛みを出してくださいます。(あえて嫌らしい書き方をしています)

女性ドクター

女性ドクターたかが腰痛と思われがちですが、このように前頭葉の機能が低下し、最終的には前頭葉の体積が少なるなることが分っているため、どんどんどんどん人間らしい生活から遠のいていくのが慢性腰痛です。

人間らしい生活を取り戻すにはリハビリテーションしかありません。

腰回りのリハビリテーションが必要

多くの慢性腰痛患者さんは腹横筋、腹斜筋といった深部腹筋の筋力が弱くなっています。早い話が腹筋の使い方が分からなくなっています。

「このように動かしてください」とお伝えしても動かせないことが多いです。1分間のユーチューブ動画を参考に慢性腰痛の方は動きを作っていってあげましょう。

どれくら続ける必要があるのか? 病院でできないのか?

私はカイロプラクターなので、YouTube動画のようにオフィス内で基本的な運動療法をお伝えして患者さんに次回まで続けて毎日するようお伝えしています。

でも現実的に働いている方々に毎日1時間リハビリ行うのは無理でしょう?ですから現実的には半年以上かけて動きを憶えていくというスタンスで焦らずです。

提供者側としては、いくつか運動をお伝えしていって「将来どこかで動きが繋がってくれたらいいな」くらいのスタンスでお伝えしています。

そのため可能なら近隣にあるヨガ教室に足を運んでもらっています。ここでは山本先生のところの「楽しいヨーガ」をご紹介することが多いです。

リハビリ専門病院ではないのですが新しくできるクリニックはリハビリに力を入れているようです。近所であれば旗の台のイオンの上にできたクリニックがお勧めです。