湯船につかるだけで認知症予防

さて今回はYouTubeチャンネルでも語っております、湯船につかるといろいろと良いことがあるというお話しです。

なんと毎日湯船に浸かっている方は、週2回の方とくらべて要介護の認知症になるリスクが約30%も減るらしいのです。

面白い研究ですよね。

筋力や関節可動域など体性感覚が認知機能と多いに関係していることからも判るように、おそらく入浴による皮膚圧受容器や温覚などさまざまな受容器が脳にいろいろな信号を送るからだと思われます。

関節の可動域が低下すると関節からの入力が減りますので、認知機能に影響します。

カイロプラクティックは健康科学です。どちらかというと予防医学の範疇に入ります。

いったん病気になってしまうと医療費がかさみ建設的な生き方でなくなることが多いですから、ありとあらゆることで予防的なことに言及していきます。

社会的ネットワークが健康維持が認知症予防

社会的ネットワークの大切さは最近よく言われます。運動や食生活と同じくらい、もしくはそれ以上に重要な要素らしい。

最新の研究で判ってきたことですが、センタナリアン(100歳以上)の割合が一番多い地域(イタリアのある島)の中で、どんな人が長生きかというと「社会ネットワークが多い人」が長生きするらしいのです。

地域に銭湯が残っている場所ならば、銭湯のコミュニティは一番いいかもしれませんね。

特に青年早期、高齢期で健康に影響

ノースカロライナ大学の研究者による報告

「社会的な結びつき」と身体の健全性をあらわす具体的な指標、例えば腹部肥満や炎症性傾向、高血圧など、長期的には心疾患や脳卒中、がんなどの健康リスクとなるものとを決定的に関連づけられる。以前から指摘されている社会的な結びつきと長寿。社会的ネットワークサイズが青年期の早期および高齢者に至る時期に重要であることがわかった。

社会的隔離(孤独)が身体的不活動と同じくらいの量の炎症性リスクを増大させる、一方で社会的統合性は腹部脂肪肥満に対して保護効果を示す(太りづらい)。

高齢者では、社会的隔離は糖尿病よりも高血圧の進展やコントロールに対して悪影響を及ぼしていた。

中年成人では、社会的交流の数が問題ではなくて、社会的交流が社会的なサポートや社会的緊張性の点から見て、どのようなものをもたらしているのか?が重要であるようだ。

健康状態と人々が社会的ネットワークの中で、中年期では量よりもむしろ質が重要ということで、それほどの重要な関連性を見つけることはできなかったと研究者は指摘。

医師や、臨床家、その他のヘルスケア専門家は人々に対して、社会的な絆が強いことが我々の人生を通じていかに健康的に生きる上で重要であることを強調するよう働きかけをしていくべきである。

面白い研究ですね。人間というものを改めて考えさせられます。私は社会的なネットワークというものを意識して広げようと考えたことはありませんでした。

このあたりは難しいところだとは思うのですが、好んで異業種交流会などに参加するタイプではないのですが、この研究を見る限りはなるべくネットワークは大きい方が良いみたいなので(特に青年初期、老年期)意識して生きていこうと思います。

珈琲を飲むとアルツハイマー型認知症の予防になるかも

珈琲を多く飲むと認知機能低下になるかもしれません。

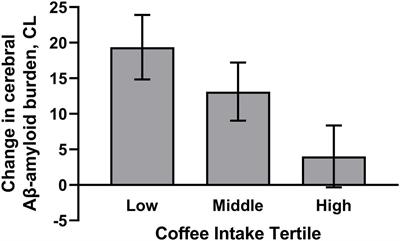

研究チームは、認知機能が正常な高齢者227名を対象に、自己申告による習慣的なコーヒー摂取量と10年以上にわたる認知機能低下の関係を解析。

その結果、コーヒーの摂取量が多い高齢者は、認知機能の低下の可能性が低くなり、まりその開始が遅くなることが明らかになった。

アルツハイマー型認知症の原因と考えられているβ-アミロイドたんぱく質の蓄積が遅くなったのが確認でき、他の脳部位、つまり総灰白質、白質、海馬の体積の委縮との間には関連はみられい。

予備的な実験なので確実なことは言えませんが、最近は珈琲と健康の関連記事が多いですから珈琲か紅茶か迷ったら珈琲を選択しても損はないでしょう。