ご質問があればお気軽にどうぞ

If you have any questions, feel free to ask.

available time ※aft = after anytime you want

19㈮10:00~15:00 18:00

20㈯11:30 12:30 aft.18:30~

21㈰12:30 aft.18:0~

22㈪10:00~12:00 14:30 17:30

23㈫anytime 空き時間多

24㈬regular day off 定休日

25㈭10:00~15:00 aft.19:30

26㈮10:00~12:00 aft.15:30~

27㈯anytime 空き時間多

28㈰ aft.17:00~

※混雑時更新ができていない場合はご容赦ください。子育て中で変則的に早じまいすることがあります。

自律神経の状態が良くないという悩み、訴えは多いです。カイロプラクティックという「人の身体を手でケアする」仕事をしていると良くわかることがあります。西洋医学でいうところの「触診」になります。

不眠や冷え、不眠、体調不良などで悩んでいる方の参考になれば幸いです。

先ずは自律神経の定義ですが広辞苑によると

「自分の意志とは無関係に、血管、内臓、感染などを支配し、生体の植物的機能を自動的に調節する神経。

交感神経と副交感神経とがあり、その中枢は脳幹にある。植物性神経」

とあります。

そして自律神経失調症は

「自律神経系の失調による症状。神経症の身体的表現と考えられ、倦怠・のぼせ・冷え性・めまい・頭痛・肩こり・動悸・息切れ・食欲不振・腹痛・便秘・下痢・多汗・無汗・不安・抑鬱など自覚的愁訴は多彩かつしばしば強いが、器質的異常を欠く。不定愁訴症候群」

とあります。

自律神経症状が併存する筋骨格系障害患者さんは少なくありません。カイロプラクティックを利用しようと考えている方の多くは上記の症状をお持ちだと思います。

面白いのは「植物性の神経」「神経症の身体的表現」という部分。その辺りをこのページを通してつまびらかにしていきましょう。

先日大学の同窓会で研究の道を歩まれている渡辺信博先生によれば、基本的には生理学では自律神経系の中枢は脳幹にあるということにされているが、学派によっては交感神経管など末梢にあると考える先生もいるようで、相互に影響しあっていることは確かなのですが、学問上はそのような現状です。

そのうえでこの記事を見直すと、どちらかと言えば末梢の部位からの影響がどのように影響を与えるのかという色彩が強いです。学術的というよりは言葉の成り立ちからの意見であることをご了承ください。

自律神経失調症状態の方は長年、さまざまな症状で生活の質を落としています。この状態を「薬だけで治す」という捉え方をしている間は、きっと根本的な変化はないでしょう。

自律神経は自分で律動している神経です。

広辞苑の定義にあるように、別名は植物性神経。そこで植物性神経を調べてみると

植物性機能の統御、調節に当たるから言う。植物性機能とは植物にも見られる生理作用であるから言う。

生物、とくに人間の生命現象のうち、栄養、生殖、成長作用を統括的に言う語。とあります。

この植物性作用、すなわち「栄養、生殖、成長作用」は先述のとおり、ご自身の意志とは無関係に作用します。

例えるならば、植物の植物の発芽・成長条件が解りやすいかもしれません。

ネット検索すると

種子が発芽するには,水,空気,発芽に適した温度の3つの条件が必要である。種子が発芽するのに適した温度はおおむね20℃前後とされます。

よく植物の種子が発芽するときに、一定の気温の合計が何度になると発芽すると聞きます。

これを植物性機能の自律神経で考えると、

自律神経が正常に働くには、〇〇、〇〇、〇〇の条件が必要である。

と言っても差し支えないでしょう。

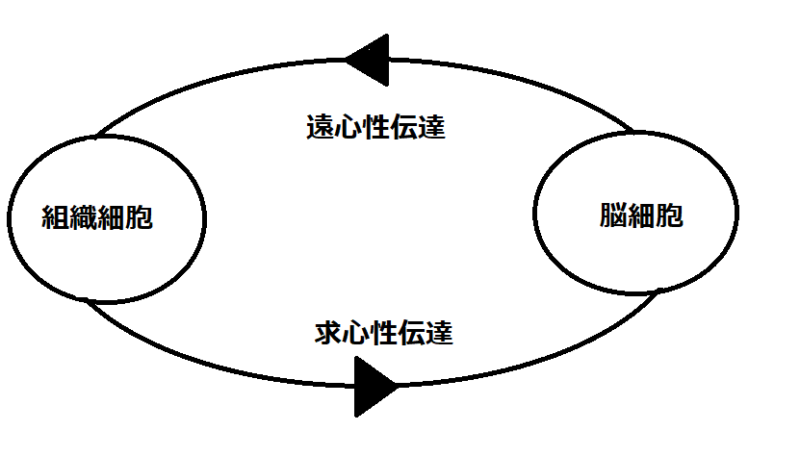

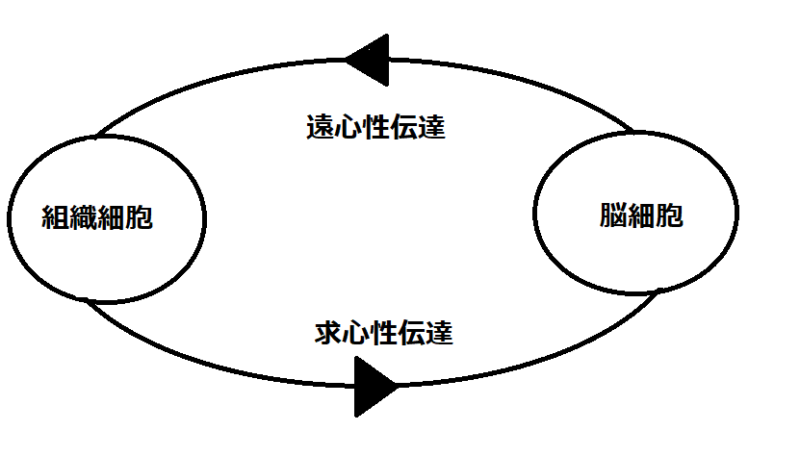

カイロプラクティックではよく「安全ピンサイクル」という言葉で説明します。脳細胞と身体組織細胞の入出力を単純化したモデルです。

もし入力出力として考えるなら、何かの入力に対しての神経の自律的な反応の結果です。

例えば寒い環境にいくと鳥肌がたつ。これも自律神経の反応です。

カイロプラクティックでは脳と身体が情報を交換しあっていると考えます。これを安全ピンサイクルと言います。外界から何らかの入力があり、脳が反応して身体に情報を返す。または脳の指令で行動をして、その結果何らかの情報が脳に返されます。つねに情報は中枢神経と身体の組織、細胞を行き来しています。

背骨、背筋の状態も自律神経と生理学的に関わっていますが、それに関しては専門的になりますので別の機会に書いていきます。

以上の事を踏まえて、人間の自律神経の反応を幾つか例を出して考えていきましょう。

例えば慢性的な「冷え」があってどうしようもないという女性がいるとしましょう。

勿論本人は「自律神経が不具合を起こしていて冷えている」と考えています。

生活習慣をお伺いすると

など基本的に冷え続けるようなライフスタイルをとっている事は珍しくありません。具体的に見ていきましょう。

このような環境、ライフスタイルの方で植物性神経(自律神経)は、どのように作用するでしょう?

と言う植物的反応がおこります。この植物的な反応を、人間生活に適した条件にしてあげるには上記の逆の条件にしてあげれば、そのように働きます。

デスクワーク、テレワークでこれといって運動もしていない、買い物に行く時間もなくてデリバリーサービスが多いなど、地球上の動物としての活動をしていないわけで、自律神経の正常な反応であるとも言えます。※夏のエアコンに関しては熱中症にならない範囲でお考えください。

同じようにな生活をしていても、筋トレは定期的に行っているなら、そうでない人よりは冷えを感じないでしょう。

頭では分かっているけど、条件下にもっていけない方は『必ず何等かの理由をつけます』。言い方を変えると『やらない理由を考えている』。これを広辞苑では神経症の身体的表現と考えられると説明しています。

いったい何の神経症があるのでしょうか。

神経症とは心理的な要因と関連して起こる心身の機能障害。器質的な病変はなく、人格の崩れもない。

病感がつよく、不安神経症・心気症(hypochondria)・強迫神経症・離人症・抑鬱神経症・神経衰弱・解離性障害など種々の病型がある。ノイローゼ。(広辞苑第6版より)

背景には仕事、将来への不安、〇〇しればならないという強迫観念、離人症的状態=(自己・他人・外部世界の具体的な存在感・生命感が失われ、対象は完全に知覚しながらも、それらと自己との有機的つながりを実感しえない精神状態。人格感喪失。有情感喪失)があるのかも知れません。

これらのことは大なり小なり現代都市生活では誰しも持っている性質だと私は思います。今風の言葉で言えばスペクトラムになっていると考えられます。

同じように夜眠れないと言う方がおられます。最近では多いのが

などの特徴があります。

このような方の自律神経の反応は

という植物性神経は条件に合わせた自然な反応をしています。

説明しておきますと

くどくなりますが、このような条件下にもっていけない方は必ず何等かの理由をつけたがります。これを広辞苑では神経症の身体的表現と考えられると説明しています

植物性神経が人間らしい生活になるような条件を整えてあげれば多くの問題は解決しますが、心理的要因が背景にある場合はそれは何か、そのように考えてしまうスキーマ(こころの癖)、癖がついてしまった歴史的背景は何かというところまで探る価値はあると言えます。

このスキーマについては掘り下げれば社会構造や時代の価値観にも言及する必要があります。『現代人の神経症的傾向』という表現があるように、現代生活は多かれ少なかれ神経症的になるものだと私は思います。

息苦しい、胸が苦しいと言う方はどうか?

などといった特徴があります。

もうお判りですね。実際に呼吸が浅いだけことが多いのです。

このようなライフスタイルの方の外界からの刺激に対する自律神経の反応としては

解決法は

思想家の内田樹先生は「人間は意識しないと深い呼吸をしない」と言います。

呼吸が浅いということは酸素の取り込みが少ないため、全身に行きわたるはずの酸素が足りません。自律神経どうのというより酸欠で本当に苦しいのです。豊かで便利な都市生活で、人間が生きていく上で本来必要な呼吸の深さを忘れてしまっている。

いいえ違います。呼吸のしかた、横隔膜の使い方、肋骨の使い方を忘れてしまっているのです。時間をかけて浅い呼吸が身に付き、本人にとっては当たりまえになっているので盲点になっており分からないのです。

首の筋肉の異常が自律神経症状に発展するという日本人による研究報告です。カイロプラクティック治療では首の筋肉、関節にも施術を行いますので、充分に効果が期待できるわけです。

頸部の筋肉の異常が自律神経失調症を引き起こす

頸部の筋肉の異常が頭痛、慢性疲労症候群、めまい、めまいを引き起こすことが判っている。

このグループの疾患を頸部神経筋症候群と名付けた。

2002年4月1日から2004年3月31日までの2年間で治療を受けた患者は、頭痛が83.8%、めまいとめまいが88.4%、慢性疲労症候群が84.5%、自律神経失調症が88.0%、83.7%で良好な転帰を報告。

むち打ち症関連障害の場合、多数の外来患者が一般的な倦怠感を示しており、原因を特定できない多くの一般的な身体的愁訴が含まれています。頸部の筋肉の治療が全身倦怠感に効果的であることを提案。

Matsui T, Ii K, Hojo S, Sano K. Cervical neuro-muscular syndrome: discovery of a new disease group caused by abnormalities in the cervical muscles. Neurol Med Chir (Tokyo). 2012;52(2):75-80. doi: 10.2176/nmc.52.75. PMID: 22362287.

一般的に考えると、つまり西洋医学的に部分的な疾患として捉えると、自律神経の不具合が種々の症状を招くということになりますが、実際は症状は結果であって自律神経がそれを介しているという考え方が現実的だと私は思います。

カイロプラクティックの最大の特徴の一つである「全体性」。人間全体を診ることで判ることがあります。

2015年 ブラジルでの研究

Hachul H, Frange C, Bezerra AG, Hirotsu C, Pires GN, Andersen ML, Bittencourt L, Tufik S. The effect of menopause on objective sleep parameters: data from an epidemiologic study in São Paulo, Brazil. Maturitas. 2015 Feb;80(2):170-8. doi: 10.1016/j.maturitas.2014.11.002. Epub 2014 Nov 13. PMID: 25481384.

閉経後の女性の睡眠の質が下がる、閉経後に無呼吸低呼吸指数(AHI)が高く、SaO2(血中酸素濃度)が低いということでした。

調整された分析では、閉経後の初期段階の女性と後期段階の女性の間に差は見られませんでした。

この結果は、閉経自体が年齢に関係なく、特に無呼吸指数と血中酸素濃度と客観的な睡眠パターンに重要な影響を及ぼしていることを示しています。

自律神経系とホルモンの関係は直接的に影響しあいます。

(神経系の詳細解説へ移動)たとえばこの研究では睡眠の質が落ちるのは閉経後に呼吸の悪化が出てくることが原因だと言っています。

そうするとホルモン療法か?となりますが、ご存じの通り長期利用は癌のリスクを高めます。

不眠症の研究では、2000年に非薬理学的方法、つまり薬でコントロールしない方法が一番安全でしかも治療成績が良いことが言われています。

Perlis ML, Youngstedt SD. The diagnosis of primary insomnia and treatment alternatives. Compr Ther. 2000 Winter;26(4):298-306. doi: 10.1007/s12019-000-0033-6. PMID: 11126102.

これは2021年現在、実際に日本で不眠に苦しんでいる人にとって理解できないかもしれませんが、睡眠障害の第一選択はもう薬ではなく、認知行動療法です。

2012年研究 マッサージは更年期女性の睡眠の質改善に効果的

Hachul H, Oliveira DS, Bittencourt LR, Andersen ML, Tufik S. The beneficial effects of massage therapy for insomnia in postmenopausal women. Sleep Sci. 2014 Jun;7(2):114-6. doi: 10.1016/j.slsci.2014.09.005. Epub 2014 Sep 16. PMID: 26483913; PMCID: PMC4521661.

マッサージ療法後の睡眠パターンと生活の質の改善を示しています。これらの発見は、閉経後の症状、特に不眠症の治療に対するマッサージ療法の有効性を示している。

研究となると対象を決める必要があるので、「閉経後の女性」ということになりますが、マッサージを受けたことがある人は年齢問わず睡眠の質があがることを体感的に知っています。

これは自律神経が調子が悪かったのではなく、筋肉が緊張していたのをほぐしたということです。

2017年の論文です。ブラジルでは統合医療の形で、女性の不眠をケアする施設があり、フラワーエッセンス、姿勢再教育、筋膜リリース、キネシオ療法、手技療法、カイロプティック、針、ヨガ、マインドフルネスなどで女性の不眠をケアし良い結果を得ている。

Frange C, Banzoli CV, Colombo AE, Siegler M, Coelho G, Bezerra AG, Csermak M, Naufel MF, Cesar-Netto C, Andersen ML, Girão MJBC, Tufik S, Hachul H. Women’s Sleep Disorders: Integrative Care. Sleep Sci. 2017 Oct-Dec;10(4):174-180. doi: 10.5935/1984-0063.20170030. PMID: 29410750; PMCID: PMC5760052.

日本の場合は病院で受けられるところは、まだ少ないでしょうが民間サービスでいろいろと安価に提供されています。薬を飲み続けている方は、副作用があることは知っていると思いますので、これらの情報を参考に行動を変えていきましょう。

自律神経症状を主訴としてカイロプラクティックケア受ける場合、筋緩和操作、脊椎マニピュレーションは双方効果的であるのですが、上記のような生活習慣を改めていく健康指導も大切です。

日本の社会的認知ではカイロプラクティックは「ボキボキ背骨を矯正する人」ですが、カイロプラクティックは「ヘルスケアの専門職」です。

脊椎マニピュレーションはカイロプラクティックにおける特徴的な手技になります。

(世界カイロプラクティック連合のカイロプラクティックの定義へ移動)単に筋骨格系が張っていて交感神経系優位の状態が数週間続ている結果、不眠傾向であったり、寝つきが悪い、イライラしやすいという症状はカイロプラクティックによる背骨の矯正は効果的です。

「冷え」でも実際に冷えていないのだけれど冷えを感じている「冷え感」の場合もカイロプラクティックによる背骨、骨盤の矯正は効果的であると言えます。

いわゆる自律神経症状が出て短期的なものなら効果が早期に現れますし、長期となると症状自体が生活習慣になっていますから、ライフスタイルの改善が必要となります。

(そういう意味では不眠傾向がある時に迂闊に睡眠薬を使用すると後々の代償は計り知れないと私は思います)

さていわゆる自律神経症状が長期化している場合、上記の例ですと「湯船に浸かり」「有酸素運動をして」「夜はエアコンを切って」という具合に生活習慣を少しずつ改めていくことが非常に大切になってきます。

次のページは、「自律神経の問題が広がっている場合」「具体的に自分で自律神経のバランスを調べる方法」です。

自律神経症状と言われる問題を向精神薬や睡眠導入剤などに中長期的に頼ると問題が2次的、3次的なものとなっている為、複雑化していきます。

相談者にはその時の問題が意識化されている為、例えば3次的な症状が取れたとしても2次的な症状が再認識されて「良くならないじゃないか」という段階が訪れることが多いです。

服用期間や投薬の数にもよりますが基本的には単剤処方であるべきです

腹を据えて根本解決を目指す方の場合は2次的な問題をクリアした時に、もともとあった1次的な問題に再直面するわけで、この時点でも「あれ、またもとあった症状に戻っている」というような感想を抱きがちです。

突き詰めていくと幼少期に逃げていた問題や事柄と向き合う必要に迫られることもあります。

複雑化、長期化している方で健康的な方向へ向かいたい方には生活習慣の改善が必須な訳ですが、

例えば今回のような冷えのような例ですと「湯船には浸かれません、熱くて嫌いです」や「運動をしたことがありません」「時間がありません」など出来ない理由を正当化することも珍しくありません。

「他の方はそのように生活して身体を温めているのに、どうして貴方だけはそのようにしなくて大丈夫なのですか?」と尋ねるように心がけています。

もっと簡単に、もっと楽に治りませんか?という事なのでしょうが機械ではありません。冷えてる部分を切り取って交換できるのならそうしてください。

特に40代、50代以降はそれまでの生活習慣が良くないと、体力が衰えてくる分だけ顕著に症状が現れます。ただ平均寿命まで生きると仮定すると半分の時間が人生に残されていますから今から生活習慣を改善していっても全く遅くないと思います。

さて自律神経的な症状を生活習慣から解説してきましたが、客観的に自律神経の状態を判断する方法があります。

効果感神経優位、副交感神経優位と言いますが、どうやって判断するのでしょうか?

我々カイロプラクティック臨床家は瞳孔の様子、発汗状態や血圧、筋肉の緊張状態、喋り方などから交感神経が優位になってるな、生活習慣や睡眠時間からちょっと副交感神経が働き過ぎじゃないか?と推察するのですが、実際のところは推察の粋を超えません。

自律神経のバランスを外部から計測する機械もあるようですが、具体的にどのような仕組みで、何を指標にしているかは私にはわかりません。

一番いい方法は血液検査をすることです。欧米ではカイロプラクターが血液検査をすることが可能なのですが、日本では不可能なので話の解るお医者様にお願いするといいでしょう。

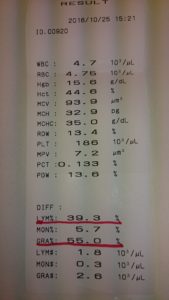

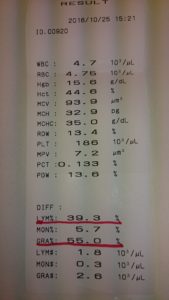

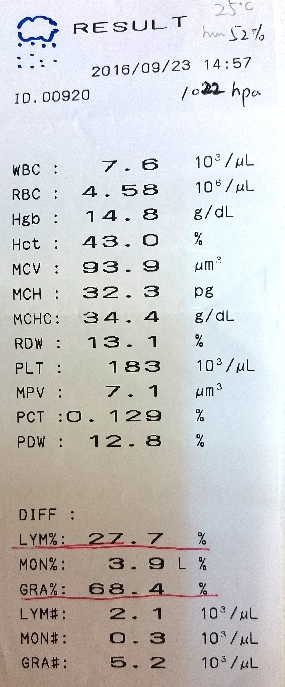

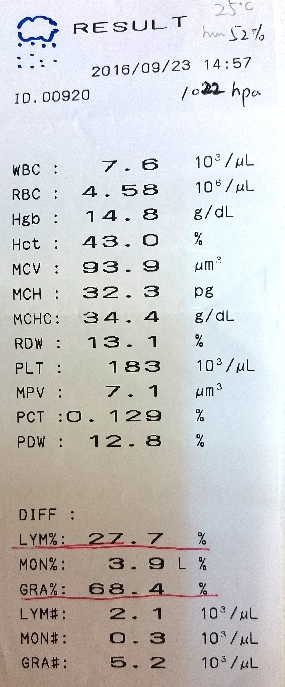

その中で白血球分画というものを調べると、自律神経の状態が判ります。福田・阿保理論といって免疫の革命を起こした両先生が発見されました。

この理論によれば

白血球中のリンパ球(Lymphocytes)と顆粒球(Granulocyte)の割合

が

LYM%35~41 対 GRA%54~60ですと免疫系が一番活発に働いていてバランスが良い状態ということです

この割合が例えば 25% 対 70% のように顆粒球の割合が増えると交感神経優位の状態です。風邪をひいてるときも顆粒球が一気に増えるようです。

逆に 53% 対 43 % のようにリンパ球の割合が多いと副交感神経が優位になっている状態です。

実際には天候や、一日の中の時間帯、体調によって変化し続けているものなので、一部を切り取った情報にはなるのですが大いに参考にしたい

このような状態ですとアレルギーなどが起こりやすい、つまりは免疫系が過剰に反応してしまう状態と言えるようです。

このように血液検査をすることで「自律神経のバランス」が判る時代です。病気になりづらい状態をなるべく維持するために、モニタリングしていくこともいいのではないかと提案しています。

カイロプラクティックによる手あては自然治癒力を高めるという前提です。治癒力を高める選択の一つとしてカイロプラクティックがあると言ってもいいでしょう。

アメリカのカイロプラクターは血液検査が可能だと聞きます。私もできる事なら相談者の状態をチェックする為に血液検査を毎日の臨床で行ってみたいものです。